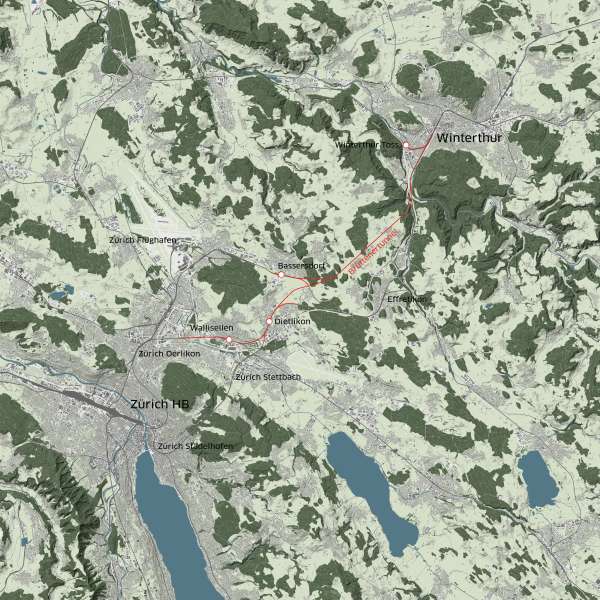

Gestaltung im Kontext

Im Abschnitt Winterthur verbindet sich die Gestalt mit den vorgefundenen und typischen Strukturen und erscheint damit in heterogener Weise. Sie besteht aus lokalen Eingriffen und Bauwerken, die jeweils auf den landschaftlichen oder städtebaulichen Kontext reagieren und so ihre je eigenen Voraussetzungen haben:

Im Bereich Tössmühle sind es der grossräumige Landschafts- und Freiraumbezug und die topografische Engstelle, an der die Töss, die Autobahn und der Schienenverkehr parallell zueinander verlaufen. Der Tunnel zeigt sich an dieser Stelle in Form von zwei Portalen, die gestalterisch mit den beiden Portalen in Dietlikon und Bassersdorf im Zusammenhang stehen.

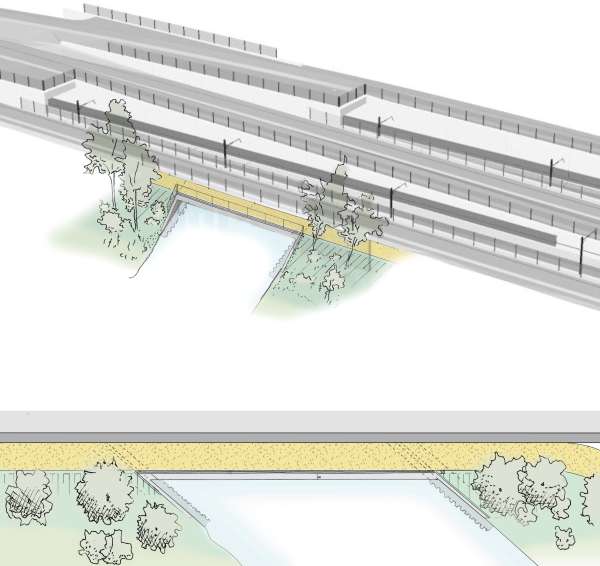

Bei den Tössbrücken ist es die räumliche Überlagerung der Infrastrukturbauwerke mit dem darunter liegenden Fluss- und Naherholungsraum. Das Überwerfungsbauwerk kreuzt das vorhandene Gleisfeld und bildet dabei eine weitere räumliche Ebene.

Im Quartier Töss sind es die historische Quartierstruktur, die Identität als Bahn- und Arbeiterquartier und die heutigen Bedürfnisse des Quartiers an den öffentlichen Raum. Letzlich geht es um die Einbindung eines markanten Bahneinschnitts in das Netzwerk von Plätzen und Quartierverbindungen.

Portalbereich Tössmühle

Zwischen Autobahn A1 und dem Flussraum Töss erstreckt sich der Landschaftsraum Tössmühle. Er reicht vom Portal des neuen Brüttenertunnels bis hin zur Bahnüberquerung über die Töss. Zwischen Autobahn und Bahnanlagen entsteht durch die topografische Anordnung der Verkehrslinien eine tiefer liegende Ebene. Um diese künstlich wirkende Absenkung zu umgehen und besser landschaftlich einzugliedern wird der Bereich mit dem im Projekt anfallenden Material aufgefüllt. Zwischen den beiden Infrastrukturlinien Autobahn und Bahnlinie spannt sich ein Raum auf von dem sich die linearen Bauwerke optisch abheben.

Benötigte technische Anlagen sind kompakt und parallel zur Bahnlinie angeordnet. Dadurch entsteht ein weitläufiger, zusammenhängender Grünraum. Die darin vorkommenden Gehölzstrukturen stehen als Einzelbäume oder Baumgruppen locker in der Wiesenfläche und bilden einen durchlässigen Filter, der je nach Standort immer wieder Einblicke auf den Gleisraum oder die Autobahn freigibt.

Einbindung in die Topografie

Die grünen Böschungen entlang der Töss laufen auch unter den Brücken durch. Die Durchdringung von Kunstbau und Böschung bildet die typische schräge Ansicht an die Widerlagerwand der Brücke.

Das Bahntrasse liegt erhöht gegenüber dem westlichen Areal entlang der Neumühlestrasse. Die Pfeiler der langen Überwerfung liegen zwischen der Aumühlestrasse und der Neumühlestrasse auf dieser oberen Ebene des Gleisfelds. Steil angeböscht vollzieht sich neben den Pfeilern der Übergang zum noch unbebauten Areal. So werden die Landreserven minimal tangiert.

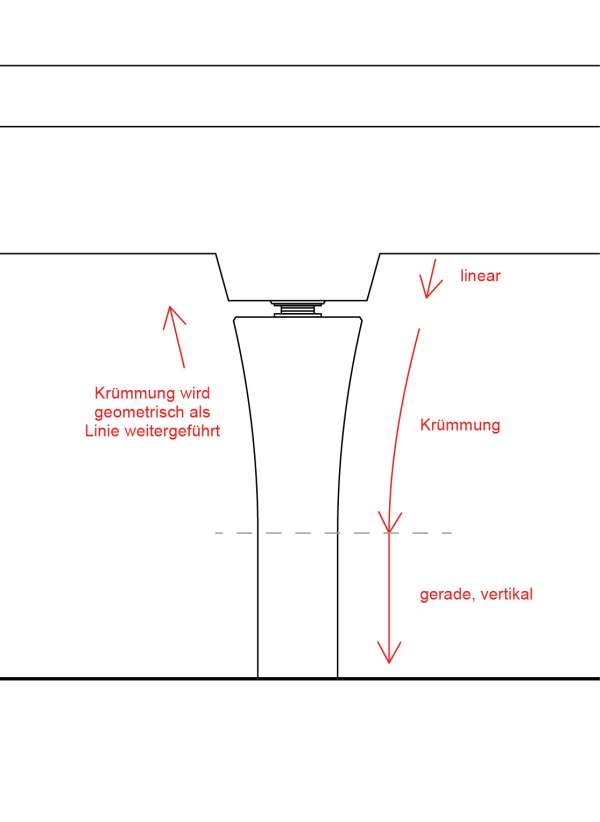

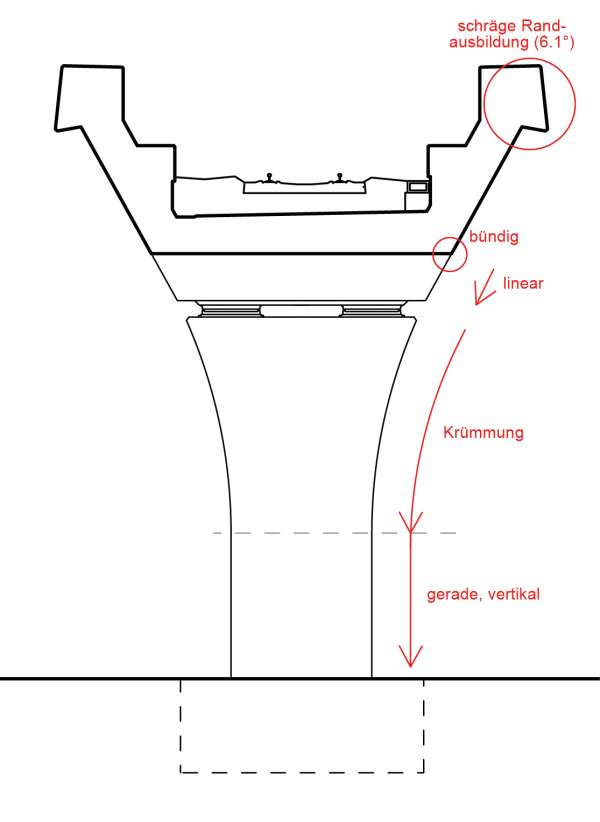

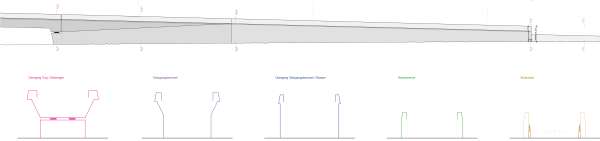

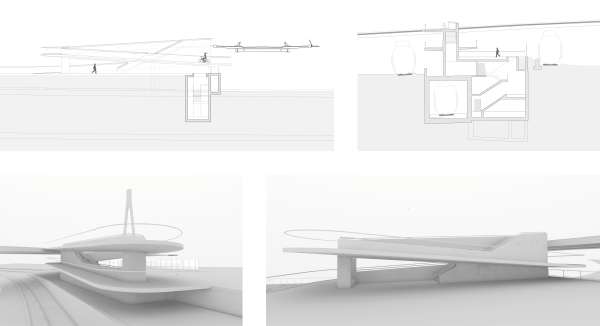

Gestaltung der Überwerfung

Grundsätzlich kann das Überwerfungsbauwerk in die zwei Bereiche Trog und Rampe gegliedert werden: Im Trogbereich erscheint das Bauwerk als Brücke, die auf Pfeilern aufgelagert ist. Der Bogen entspricht den gleistopologischen Bedingungen und folgt somit einer sanften Kurve, die durch den sich verändernden Abstand der Pfeiler dynamisch unterstrichen wird. In einer geometrisch bedingten Ausnahme wird ein Pfeiler durch einen Rahmenträger ersetzt. Im Rampenbereich erscheint das Bauwerk als Körper mit geschlossenen Seiten.

Der Trog hat die Abmesssungen von ca. 10m Breite und 4m Höhe und tritt als Volumen in Erscheinung. Die Seitenansichten werden durch den oberen Randabschluss aufgebrochen. Mit dem Abschrägen der vertikalen Randaussenfläche wird das Zenitlicht reflektiert und das Bauwerk nach oben aufgehellt. Der Rücksprung der Trogseitenfläche bricht die Höhe, indem er einen Schatten bewirkt, der das ganze Bauwerk begleitet und den Brückenverlauf mit einer geschwungenen Linie unterstreicht. Mit den abgeschrägten Trogseiten wird der Querschnitt im unteren Bereich minimiert. Der Übergang zu den Pfeilern erfolgt über mit dem Trog verbundene Querrippen, die das Bauwerk optisch gliedern und die mit der abgeschrägten Geometrie in die gestalterische Sprache des Trogs eingebunden sind.

Im Übergangsbauwerk erfährt der Querschnitt eine sukszessive Verjüngung. Die Seitenflächen des Trogs werden zunehmend steiler und mit einer Anschrägung an den Punkt geführt, wo die Rampe beginnt. Der Trogrand begleitet das Übergangsbauwerk und die Rampe und kommt am Rampenende zu einem vertikalen Abschluss.

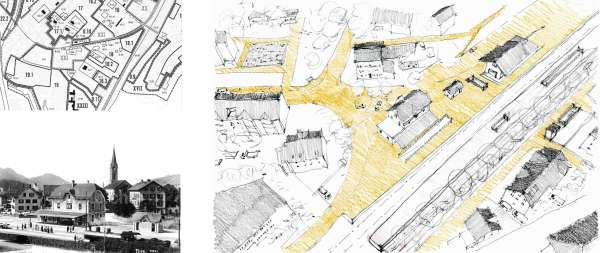

Winterthur Töss - Einbindung ins Quartier

Der Bahnhof Töss liegt im Gleiskorridor, welcher aus dem Gleisfeld Winterthur in Richtung Nordwesten führt. Dieser Korridor äussert sich im Bereich des Bahnhofs als topografischer Einschnitt, der gegenüber den südlichen Quartieren in Form einer markanten Böschung mit dazugehöriger Baumreihe in Erscheinung tritt. Der früher als eigenständige Gemeinde Töss funktionierende Stadtteil ist durch die Zürcherstrasse und den Gleiskorridor in drei Quartierteile aufgeteilt. Die Bahnunterführung am Bahnhof Töss hat somit auch quartierverbindenden Charakter von und zu den südlich gelegenen Industriearealen und Wohnhäusern.

Bahnhofplatz Töss

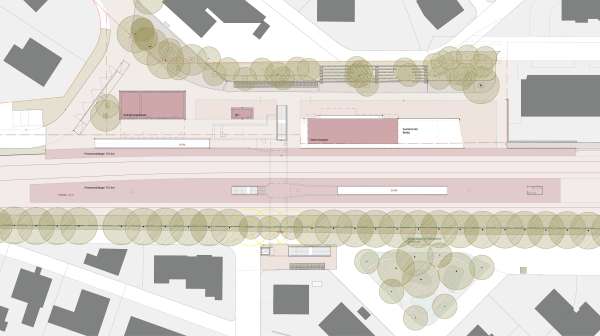

Das historische, denkmalgeschützte Ensemble bestehend aus Aufnahmegebäude, WC-Häuschen und Güterschuppen bestimmt den Raumcharakter des Bahnhofareals. Von der Stationsstrasse herkommend bilden die Blickachse auf das Aufnahmegebäude und der Belagswechsel den Auftakt in das Bahnhofareal.

Der Belag erstreckt sich über die ganze Platzfläche, umfliesst die drei historischen Gebäude und wird durch die chaussierte Fläche entlang der Böschung, sowie einer Pflanzinsel seitlich des Aufnahmegebäudes aufgebrochen. Südlich führt der Belag direkt an die platzseitigen Perronkanten sowie Treppen- und Rampenbauwerke der Personenunterführung.

Nördlich bildet die besagte Böschung den Abschluss des Bahnhofraums. Sie ist vorgelagert von einer chaussierten Fläche, die sich in Materialisierung und Funktion klar von den befestigten Flächen abhebt. Die Stufenanlage ist in ihrer Ausführung und Dimension auf gewertet und bietet nicht nur dem im anliegenden Güterschuppen eingemieteten Quartierverein eine attraktive Aufenthaltsfläche.

Im weiteren Verlauf weitet sich die chaussierte Fläche auf und wird zu einer grosszügigen Aufenthaltsfläche mit Sitzbänken und Beschattung durch das Blätterdach der Lindengruppe.

Im Layout des neuen Bahnzugangs wurde ein minimaler Eingriff in die historische Bausubstanz gesucht. Gesamthaft wird angestrebt, den Platzcharakter der historischen Anlage beizubehalten. Das Platzniveau wird kontinuierlich an die Perronkante geführt. Infrastrukturelle Elemente werden damit möglichst zurückgespielt. Der Perron erscheint volumetrisch nicht, Kanten werden nur im Bereich des Aufnahmegebäudes und an den Perronenden gebildet.

Bahneinschnitt

Der Bahneinschnitt mit den flankierenden Böschungen ist eine prägende Zäsur, welche das Quartier in seine Viertel einteilt. Mit dem Ausbau der Infrastruktur wird der Einschnitt breiter und tiefer, zudem wird ein neues Querungsbauwerk gebaut. Dieses tritt in Form eines Tunnelportals in Erscheinung und ist gedeckt. Der Bahneinschnitt und seine zwei Ränder sollen weiterhin als topographische Zäsur lesbar bleiben. Die beiden äussersten Stützwände werden somit zum Quartierabschluss und werden gestalterisch identisch behandelt.

Der Tunnel und seine Eindeckung liegen bewusst tiefer als die Freiestrasse und werden als Teil des Gleisfelds und der Infrastruktur gelesen. Die Begrünung der Eindeckung ist eine wertvolle ökologische Ausgleichsfläche und trägt zur Hitzeminderung bei.

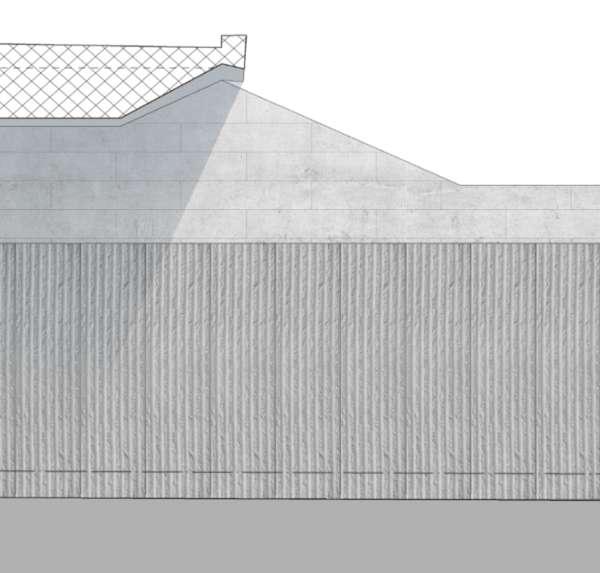

Gestaltung der Oberflächen

Die äusseren Stützwände es Bahneinschnitts werden mittels Matrizen gestaltet. Diese Massnahme zielt sowohl auf eine Reduktion der Hitzeentwicklung als auch auf eine optische Aufwertung der Stützwände ab. Reliefartige und strukturierte Oberflächen verringern die Reflexion der Betonoberfläche und verbessern die Integration der Wände in das natürliche Umfeld. Darüber hinaus soll die Oberfläche das Wachstum von Moos im Laufe der Zeit begünstigen und die Entwicklung einer natürlichen Patina fördern.

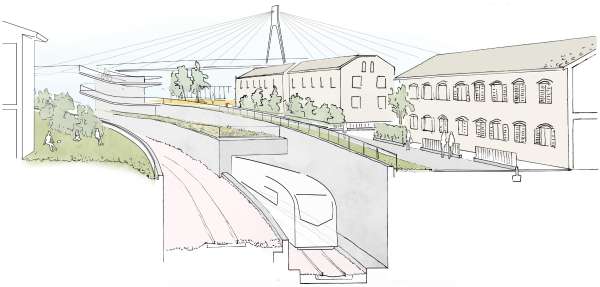

Grüner Auftakt

Als vierter, im Quartier öffentlich zugänglicher, Pocket Park bildet der Raum bei der Storchenbrücke sowohl das “Grüne Ende” für das Quartier wie auch den «Grünen Auftakt« vom Stadtgebiet Winterthur ins Quartier Töss. Von der Fuss- und Radwegrampe gelangt man direkt auf die Platzfläche. Von Bäumen beschattete Sitzgelegenheiten laden zu einem Zwischenstopp ein.

Aufgang Storchenbrücke

Mit dem Rampenbauwerk für Fuss- und Radverkehr wird das Quartier am Ende der Freiestrasse an die Storchenbrücke angebunden. Das Bauwerk definiert–zusammen mit dem Pocket Park–die äusserste Spitze des Quartiers an der Gleiszweigung Töss.

Die Rampe zweigt mit einer gerundeten Auskragung von der Freiestrasse ab und wickelt sich um die innenliegende Treppe, welche direkt an die Storchenbrücke führt.

Die Wandscheiben des Mittelbaus sind maximal offen und übernehmen gleichzeitig die Funktion der innenseitigen Absturzsicherung der Velorampe. So gibt es verschiedene Blickbeziehungen von und zu Treppe und Rampe und ein aktives räumliches Zusammenspiel mit dem geplanten Pocket Park.

Projektinformation

Auftrag: SBB AG

Mitarbeit 10:8 Architekten Ausführung:

Daniel Wyss, Robert Schmude, Sofia Vila Clavell, Ivica Kesic,

Andreia Fernandes, Simona Pribeagu, Andrew Li,

Nils Thomann, Luis Costeira, Eike Klein, Charlotte Hessbrügge,

Katrin Schubiger, Georg Rinderknecht, Jürg Senn

Mitarbeit 10:8 Architekten Vorprojekt:

Daniel Wyss, Robert Schmude, Sara Picazo, Jochen Köhler,

Yves Merkhofer, Kathrin Ostermann, Clemens Berresheim,

Katrin Schubiger, Georg Rinderknecht, Jürg Senn

Projektpartner Ausführung: INGE LED (dsp Ingenieure+Planer, Locher Ingenieure, EBP Schweiz, Schällibaum), planikum Landschaftsarchitektur

Projektpartner Vorprojekt: Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur, INGE LED, IG BRÜTT, IG G2BT, IG BT